コンクリート中という強アルカリ環境下に置かれた鉄筋は、非常に薄く均一な腐食層である不動態皮膜という保護皮膜を形成します。そのため、通常のコンクリート中の鉄筋は、この不動態皮膜によって腐食を防いでいるのです。

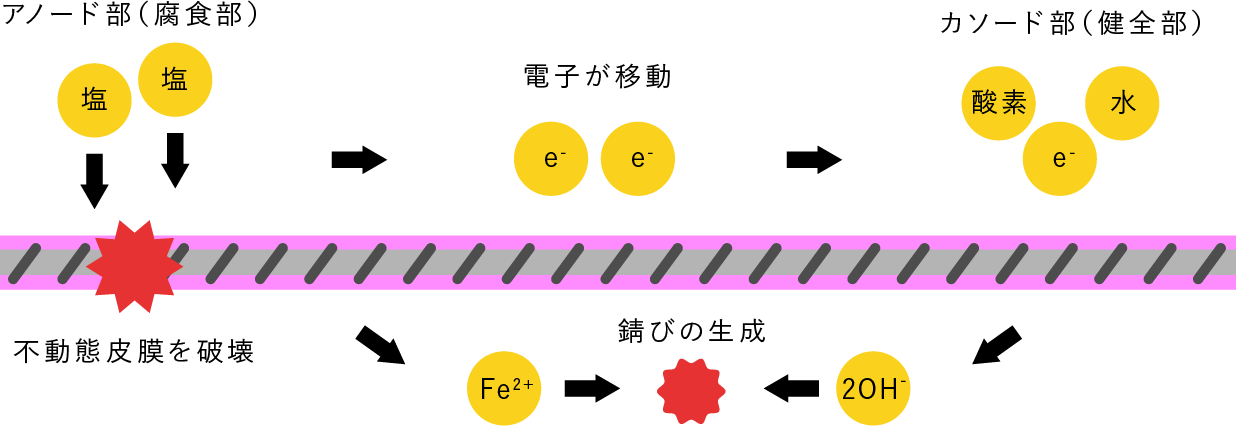

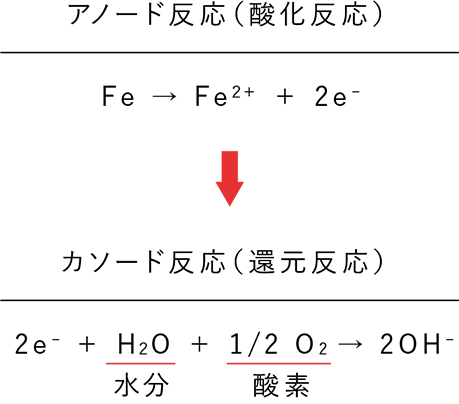

しかし、不動態皮膜は塩化物イオンによって破壊される性質があります。飛来塩分や波しぶきの影響を受ける海洋環境にある構造物や、冬季に凍結防止剤を散布する寒冷地の道路橋などでは、塩分(主に塩化ナトリウムNaCl)がコンクリート表面に付着して水に触れると、プラスの電荷を持つナトリウムイオン(Na+)とマイナスの電荷を持つ塩化物イオン(Cl-)が発生します。この塩化物イオンがコンクリート内に浸透し鉄筋まで到達すると、鉄筋の不動態皮膜が破壊されて腐食が始まるのです。

鉄筋が腐食すると、鉄と酸素が結合して酸化物が生成されます。この酸化物は、密度が小さく体積が大きいため、鉄筋周りに膨張圧を生じさせます。その膨張圧に耐えられなくなったコンクリートにひび割れが生じ、最終的にはコンクリートが落ちて(剥落して)しまうのです。すなわち、塩害によるコンクリートの劣化とは、塩分に含まれる塩化物イオン(Cl-)がコンクリート内部に浸透して鉄筋が腐食するきっかけをつくり、コンクリート表面に損傷(ひび割れ、剥離・剥落)を起こした状態のことを指します。

塩害により鉄筋が腐食し

コンクリートが剥落した構造物

塩害によるコンクリートの劣化に対する補修工法は、

主に断面修復工法、表面被覆工法、含浸工法、電気防食工法などが挙げられます。

主な塩害によるコンクリートの劣化対策補修工法

| 工法種類 | 工法概要 |

|---|---|

| 断面修復工法 | コンクリートの劣化損傷範囲を鉄筋背面まではつり取り、断面修復材により修復する。塩化物イオン量が 鉄筋腐食発生限界値に達している場合、断面修復の境界部でマクロセル腐食(再劣化)が生じる場合がある。 |

| 表面被覆工法 | コンクリート表面に塗装を施すことにより、鉄筋の腐食要因となる塩分、酸素および水を遮断する。 劣化部分を断面修復した後に併用することが多い。 |

| 含浸工法(シラン系) | コンクリート表面に塗布し、コンクリート表層部に撥水層を形成する。この撥水層はコンクリート構造物への 水の侵入を防ぐことで、塩害、凍害、アルカリ骨材反応等の劣化要因からコンクリート構造物を保護する。 |

| 電気防食工法 | 微弱な電流による継続的な通電を行うことによってコンクリート中の鋼材の腐食反応を電気化学的に制御し、 鋼材腐食による劣化の進行を抑制・停止する。塩分の除去が不要で、定量的に防食効果確認が可能。 |

これらの工法は、腐食調査やコンクリート中の塩化物イオン量の測定結果および予測結果に基づいて選定されます。すでにコンクリートの剥離・剥落が生じている箇所については、断面を復旧するための断面修復工法を適用。塩化物イオン量のコンクリート内部への浸透深さによって、断面修復する際のはつり深さや範囲、適用する手法が異なります。鋼材付近の塩化物イオン量が少なく、塩化物イオン量の浸透予測の結果から期待する供用年数を満足する場合は、表面被覆工法や含浸工法が選択されるのが一般的です。一方、鋼材付近の塩化物イオン量が多く、表面被覆工法では腐食の進行を抑制できないと判断される場合は、塩化物イオン量が許容範囲を満足する深さまで断面修復を行う工法か、塩分が残存していても問題のない電気防食工法のいずれかが選択肢となります。