腐食調査は色々な手法があります。一般的には、コンクリートの一部をはつり取り、かぶり深さ(コンクリート表面から鉄筋までの距離)、中性化深さ(コンクリート内部が中性化している範囲)、鉄筋の種類、径、腐食状況等を目視で観察します。

また、腐食状態を定性的に診断する自然電位法や、腐食速度やひび割れ予測ができる分極抵抗法などの電気化学測定も行います。

コンクリート構造物に関する一般的な点検・調査の方法

| 点検・調査の項目 | 点検・調査の方法 | |

|---|---|---|

| コンクリートの強度 | コアによる圧縮強度試験、反発度法、衝撃弾性波法 等 | |

| コンクリートのひび割れ | 超音波法、衝撃弾性波法、赤外線法、AE法 等(目視) | |

| コンクリートのひび割れ深さ | 超音波法、コア採取 等 | |

| コンクリートのひび割れ進展 | クラックスケール、コンタクトゲージ法 等 | |

| コンクリートの剥離・内部空隙 | 打音法、超音波法、衝撃弾性波法、赤外線法、電磁波レーダ法、X線透過法 | |

| 鉄筋の腐食状況 | 自然電位測定 | |

| 鉄筋の腐食速度 | 分極抵抗測定 | |

| 鉄筋の腐食環境性 | コンクリート電気抵抗(比抵抗)測定 | |

|

コンクリートの 分析 |

塩害・中性化 |

塩化物イオン濃度測定、中性化深さ測定 |

出典元:(財)沿岸技術研究センター「港湾の施設の維持管理技術マニュアル」(2018年)

緑字:一般的に行う調査項目

青字:当社で調査可能な方法

その他、点検・調査項目につきましてはご相談ください。

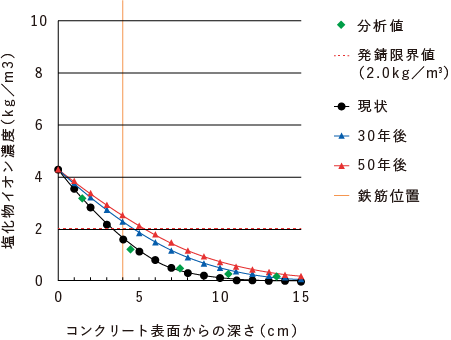

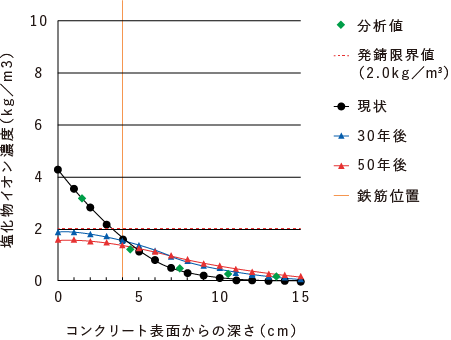

塩化物イオン濃度の将来予測

塩害劣化の原因となるコンクリート中の塩化物イオン量測定を行います。コア採取による(深度ごとの塩分濃度測定)分析が一般的ですが、配筋が多くコア採取が困難な場合はドリル法が用いられます。その分析結果から、鋼材位置の塩化物イオン濃度が、コンクリート中の鉄筋周辺において腐食が開始する塩化物イオン量の閾値である「鉄筋腐食発生限界濃度 [Clim]」に達しているかを判定。既に到達している場合は、塩害対策が必要と診断され、まだ到達していない場合は、FICKの拡散方程式を用いて何年後に到達するのか将来予測を行います。この将来予測は、何も対策をしない場合と、現時点で表面被覆を行いコンクリート表面からの塩化物イオンの供給を絶った場合の2パターンで行います。

現状の予測グラフ

かぶり4cmの場合

30年後、50年後は腐食限界値を超える

30年後、50年後は腐食限界値を超える

塗装をした場合の予測グラフ

かぶり4cmの場合

30年後、50年後も健全

30年後、50年後も健全